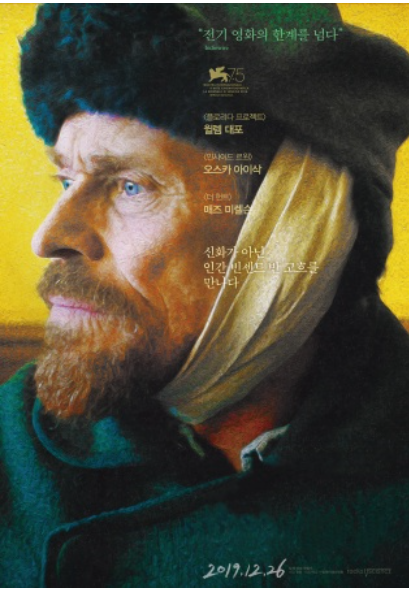

고흐,

영원의 문에서

그림은 몰라도 반 고흐는 안다. 인상주의는 몰라도 반 고흐가 그린 ‘해바라기’와 ‘초상화’ 그림들은 안다. 세계적으로 명성을 얻은 반 고흐의 그림만큼이나 그의 광기에 대해서도 알려진 일화가 있다. 동료 화가 폴 고갱이 떠나려 하자 슬픔을 견디지 못하고 자신의 귀를 자른 사연 말이다. 빈센트 반 고흐를 향한 일반의 인식이다. 그처럼 반 고흐는 보통 인물이 아니었다. 살아생전 그는 세상을 바라보며 보통 사람이 보지 못한 무엇을 포착한 걸까.

자연과 사람 앞에서

자연을 목격했다. 누구나 볼 수 있는 해와 나무와 꽃과 밀밭과 까마귀와 별이 빛나는 밤 등을 보았다. 사람을 경험했다. 미술상을 운영하는 탕기 영감을 만났고, 동생 테오와 주고받던 편지를 전달했던 우체부 룰랭과 교류했고, 가셰 박사에게서는 정신병 치료를 받았다. 1886년부터 1888년까지, 머물고 방문했던 프랑스 파리와 아를과 생 레미와 오베르 쉬르 우아즈에서 반 고흐가 그리고 기록하고 남긴 대상이었다.

반 고흐를 주인공으로 한 영화는 그가 남긴 그림의 숫자 정도까지는 아니어도 꽤 많다. 동생 테오와의 관계에 주목한 〈빈센트〉(1990), 반 고흐가 37살의 나이로 죽기 전 오베르 쉬르 우아즈에서 보낸 마지막 67일을 따라가는 〈반 고흐〉(1991), 〈셜록〉으로 유명한 베네딕트 컴버배치가 빈센트 반 고흐로 출연하는 〈반 고흐: 페인티드 위드 워즈〉(2010), 반 고흐의 그림 130점을 애니메이션으로 구성한 〈러빙 빈센트〉 등이 있다.

그럼 또 왜? 제목에서부터 반 고흐 영화임을 드러내는 〈고흐, 영원의 문에서〉는 무엇 때문에 다시 반 고흐에 관해서 다뤄야 했을까? 이전의 반 고흐 영화들과는 어떤 차별이 있는 걸까? 〈고흐, 영원의 문에서〉는 자연을 목격하고 사람을 경험했던 반 고흐의 시선에서 전개된다. 그 자신이 화가이기도 한 연출자 줄리언 슈나벨 감독 왈, “관객들이 영화를 보는 동안 반 고흐 삶 전체를 체험하게끔 하고 싶었다.”

〈고흐, 영원의 문에서〉는 반 고흐(윌렘 대포)가 1인칭 시점으로 보는 장면이 꽤 된다. 생 레미의 생-폴 병원에 입원했을 당시 창밖으로 바라보는 ‘포플러’와 아를에서 고갱과 함께 지내기도 했던 ‘노란 집’과 마지막 생을 보냈던 오베르 쉬르 우아즈에서의 ‘까마귀가 나는 밀밭’ 등을 보는 장면에서다. 누가 예술가 아니랄까 봐 자세하게 관찰하려는 목적에서였는지 보는 대상과 밀착한 시선이 자연을 대하는 반 고흐의 태도를 고스란히 드러낸다.

특이하게도 근접해 바라보는 대상의 주변이 필터 처리한 듯 뿌옇게 처리돼 있다. 인상주의라는 게 그렇다. 대상을 있는 그대로 정물화처럼 묘사하지 않고 시선의 주관성을 적용해 작가의 개성을 뚜렷이 인장으로 새긴다. 그래서 반 고흐가 본 뿌연 필터 느낌의 시선은 그림에서 불이 타오르는 듯한 붓의 필체를 담고 그것이 원을 그리듯 리듬을 타고 있어 그림이 살아있는 듯한 느낌을 준다.

떠나간 사람들 앞에서

“사람들을 사랑하는 것보다 더 진실한 예술은 없다.” 반 고흐가 남긴 말이다. 반 고흐는 사람에 대한 애정이 강했다. 그런 바람과 다르게 〈고흐, 영원의 문에서〉의 반 고흐는 주변의 인정을 받지 못하고 그게 원인이 돼 친구가 떠나고 그럼으로써 상처를 받았다. 테오의 주선으로 고갱과 함께 아를의 노란 집에서 6060여 일간 지냈지만, 그림에 대한 견해 차이로 언쟁이 잦아지면서 반 고흐는 정신 이상 증세가 심해졌다.

귀를 자른 사건 이후 고갱은 반 고흐를 떠났고 반 고흐는 정신병원에서 생활하게 된다. 퇴원을 바랐던 반 고흐는 일종의 심사 차원에서 천주교 신부를 찾아가는데 그의 그림을 본 신부는 “당신이 왜 화가라고 생각하죠?”라며 의아한 반응을 보인다. 인상주의를 이해하지 못한 신부는 반 고흐의 그림이 지닌 예술성을 알아보지 못했고 그를 향한 부정적인 시선으로 더욱 속을 뒤집어놨다.

반 고흐는 테오에게 보낸 편지에서 홀로 남겨진 듯한 감정을 어떻게 작품으로 승화했는지를 이렇게 밝힌다. “불안스레 어두운 하늘 아래로 끝없이 펼쳐진 밀밭이다. 나는 거기에 슬픔과 고독의 극치를 표현하려 했다.” 〈고흐, 영원의 문에서〉의 반 고흐의 시선에서 필터 처리된 부분은 혹시 사람을 향한 애정으로 채우고자 했으나 공란으로 남을 수밖에 없었던 그의 마음속 풍경은 아니었을까.

반 고흐는 또 테오와의 서신에서 이렇게 덧붙였다. “내가 보는 것을 사람들에게도 보여주고 싶어.” 하지만 그의 그림은 살아생전 단 한 점만 팔렸다. 사람들은 반 고흐 그림의 진가를 알아보지 못했다. 그가 죽고 나서야 그의 그림을 알아봤다. 반 고흐는 죽었지만, 그림으로 다시 생을 얻었다. 반 고흐 생애 마지막 2년을 다룬 〈고흐, 영원의 문에서〉의 반 고흐의 죽음은 끝이 아니라 그림으로 얻은 영원의 시작이다. 그래서 줄리언 슈나벨 감독은 이렇게 말한다. “우리가 만들고자 했던 것은 화가에 의해 만들어진 작품의 생명에 관한 영화였다.”

'문화.예술' 카테고리의 다른 글

| ‘천지창조’‘라오콘’‘아테네학당’이 숨쉬는 바티칸박물관 (0) | 2020.02.20 |

|---|---|

| 한국식 빈부격차 '전세계에 통했다' 금의환향의 진수 '기생충' (0) | 2020.02.16 |

| 2월 해시태그 미술관 (0) | 2020.02.14 |

| 보스턴 심포니 마에스트로 안드리스 넬손스 “유럽과 미국 전통이 만난 139년 보스톤 스파크” (0) | 2020.01.28 |

| 그림으로 읽는 경제사 중상주의의 대두, 그리고 베르메르의 ‘음악 교습’ (0) | 2019.12.30 |